KLM�����ȉ^��

|

KLM�����ȉ^�� |

�n���j�o���́H �n���j�o���́H

|

�y�n���j�o���̃��[�k�n�͂Ɖ����^���X�N�X�z |

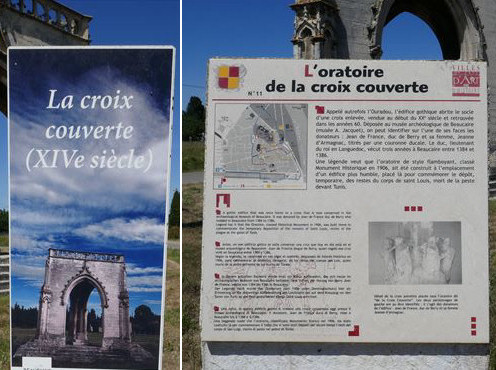

��L'oratoire de la Croix Couverte�\���˗p��̂���O�p�`�̃S�V�b�N�l���̗�q���E�t�����X�̗��j�I�������ɓo�^�F14���I������ �E�\���˂̓y��̂���O�p�`�̃S�V�b�N�l���̗�q�� �E20���I�����ɂ�Uradou(��Y��/�V�哰)�ƌĂ�Ă������A1960�N��ɂ͏\���˂̓y�䂪���O����Ă����B �E�{�[�P�[���̍l�Êw�����قɊ����l�́AJean de France�W�����E�h�E�t�����X�ADuke of Berry and his wife�x���[���Ɣނ̍ȁAJean d'armagnac�W�����E�_���}�j���b�N�B �E�ނ̓����O�h�b�N�̉��̕����ł�����݂́A1384�N����1386�N�̊ԂɃ{�[�P�[����3�N�ԏZ��ł����B �E�`���ɂ��ƁA�₩�ȃX�^�C���̗�q���́ATunis�`���j�X�ŖS���Ȃ���Saint Louis�Z���g���C�X�̈�̂̈ꎞ�I�ȕۊǏꏊ���L�O���āA��茪���Ȍ����̕~�n�Ɍ��Ă�ꂽ�B �E�O�p�`�̕��ʏ�ɗ��N����3�̖ʂō\������Ă���A���ꂼ��ɊJ����������A�����ɏ\���˂������オ��A�[�`�^�̋�Ԃ��͂�ł���B����������̗����������̒���ɂ���B -------- ��https://www.waymarking.com/ ��https://www.geocaching.com/ ��https://www.pop.culture.gouv.fr/ |

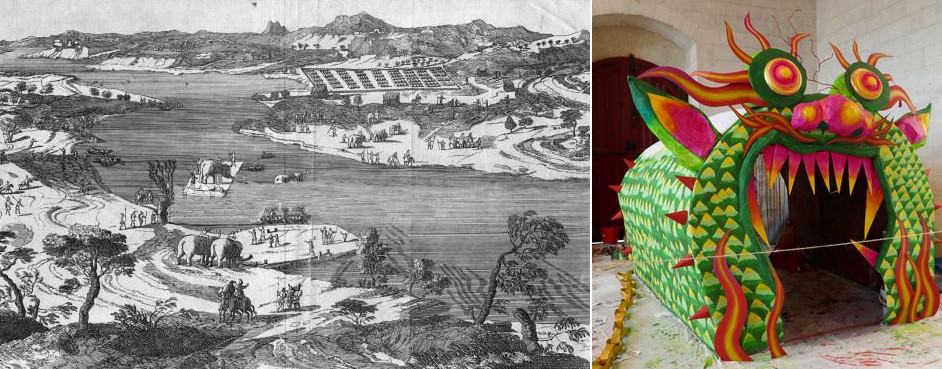

�y���݂̃{�[�P�[���ƁA���݂̃^���X�R���̍q��ʐ^�z |

��Beaucaire�{�[�P�[���E���[�k�͂̐��݂̒��B���݂̃^���X�R���ƑŁA�I���O7���I���ɊX���ł����B�C�^���A���X�y�C���Ԃ��Ȃ��h�~�e�B�A�X���̒��p��(�C�^���A�����A�j�[���A�����[�����A�T���W�������̕���_)�ł������B �E�Ñ�̖���Ugernum�E�Q���i���ƌĂꂽ�B �EBeaucaire�w��������/��x���Ӗ�����B �E�{�[�P�[���͂��Ă͏d�v�ȉ͐�`�ł������B ��https://fr.wikipedia.org/�y�{�[�P�[�� (�K�[����)�z ��https://europeupclose.com/�y�E�l�̑��A���j�Ɠ����z |

��Tarascon�^���X�R���E���[�k�͂̓��݂̒��B���̃{�[�P�[���ƑŁA���ăC�^���A���X�y�C���Ԃ��Ȃ��h�~�e�B�A�X���̒��p���ł���A�X�y�C���A�A���B�j�����A�����x�����A�A�����A�J�}���O�����̕���_�ł������B �E���݂̃^���X�R���̒��́A�Ñ�̓l�����N�܂��́u�����ꏊ/�X�v�ƌĂ�Ă����j �E�Ί݂̃{�[�P�[���̒��Ƃ͒n�挗�������قȂ邪�A���ʖʂł͂��Ȃ����̒��̂悤�ɋ@�\���Ă����A�Â�����y�n�Ɛ����������đ������₦�Ȃ��������j������B �E���݂��^���X�R���s�̃��[�k��݂��ׂẮA�{�[�P�[���s�̗̈�ŁA�`/�D������̓{�[�P�[���s�����قƂ�ǁB ��https://ja.wikipedia.org/�ywiki/�^���X�R���z ���v�����@���X�����낤13�F�^���X�R���ƃ{�[�P�[�� |

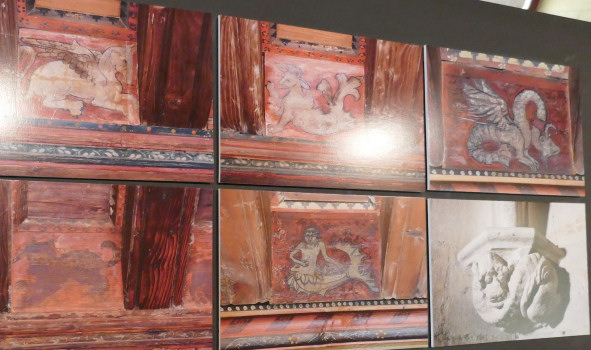

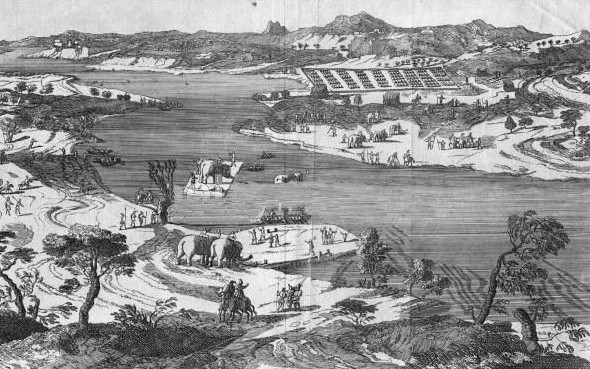

��Tarasque/Tarasconus�����^���X�N�ASainte Marthe���}���^�E�I���O����^���X�N�R��������ӂ�(�l�����N(�����X)���A�����ƃA���B�j�����̊Ԃ̃��[�k��̐X)�тɕ���ꂽ�y����Z���ɁA���[�k�͔ȂŊ��������Ɠ`������^���X�N�́A���ɕ����̓����̃C���[�W��g�ݍ��킹�ĕ\�����ꂽ���낵���p����ۓI�B�����������֖҂Ȑ��i�������A�l�X�ɋ��|��^���Ă����B �E�ł̑���f���A���ɕ�܂ꂽ��(���e����Fstercus)���T���U�炵�A�D�◷�l���P���A�l�Ԃ��������B �E�^���X�N�́A�l�ÁE�����w�I�ɂ́A�I���O2���I����I���O1���I���ɂ����ē��n�ɒ�Z���������A�P���g�E���O���A�l�����y���̉����ɗR��������̂ƍl�����Ă���B�^���X�R���݂̂Ȃ炸�A�v�����@���X�n���ɂ��̎p���_�݂���B �E�^���X�N�̂��Ă̐��ݏ��͉����I���G���g�̃V���A�ŁA�C�̋��������B�A�^���Ƌ��l�̉����{�i�R���Ƃ̊Ԃɐ��܂ꂽ���̂Ƃ����B ---  �E����48�N�A�L���X�g���z���̂��߂ɃT���g���}���[���h���������[���������Ă������}���^ (��: Sainte Marthe/�}���A�̎o�}���^/�x�^�j�A�̃}���^) �͓��n��K��A�����^���X�N�ƑΛ����A�F��Ɛ����Ńh���S����ѕR�łȂ��A�������̂悤�ɂȂ������B���l�����͂��̃^���X�N���E���A�L���X�g���ɉ��@�����B

�E����48�N�A�L���X�g���z���̂��߂ɃT���g���}���[���h���������[���������Ă������}���^ (��: Sainte Marthe/�}���A�̎o�}���^/�x�^�j�A�̃}���^) �͓��n��K��A�����^���X�N�ƑΛ����A�F��Ɛ����Ńh���S����ѕR�łȂ��A�������̂悤�ɂȂ������B���l�����͂��̃^���X�N���E���A�L���X�g���ɉ��@�����B�E�^���X�R���̃^���X�N�t�F�X�e�B�o��Fete de la Tarasque(���N6���ŏI�y�j��)�̓��l�X�R������Y��2008�N�ɓo�^���ꂽ�B �E�X�y�C���ł����l�̉���Tarasca/Tarasque:�^���X�N/�^���X�J�̓`���ƍՂ肪����B ��https://en.wikipedia.org/�ywiki/Tarasque�z �������^���X�N�ywiki�z ��https://ameblo.jp/�y�앧�v�����@���X�̃^���X�R���ɓ`�������^���X�N�̓`���Ƃ́I�H�z �����}���^�E�^���X�R��������w�����ySainte Marthe�z �����}���^�̕�i�t�����X�j �{�F�u���[�k�͗��j�I�s�v���{�x�A��g�V�� �{�F�u�t�����X�̍Ղ�Ɨ�v�}���E�t�����X�E�O�[�X�J�����A�����[ |

��Beaucaire�{�[�P�[���`Tarascon�^���X�R���@�̋��ƃ_��

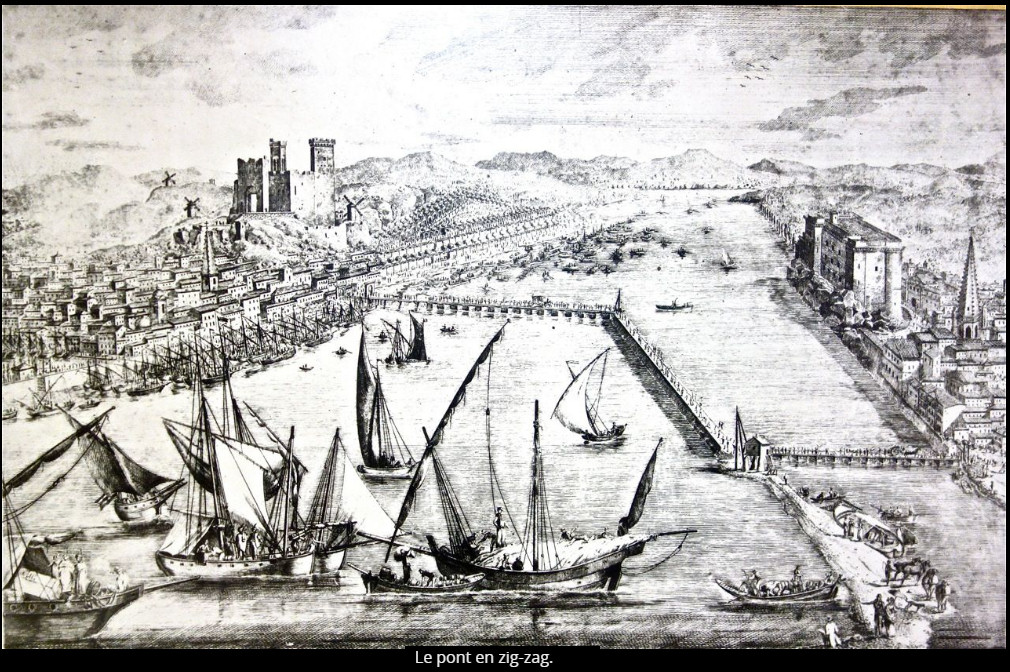

���W�O�U�O�̏M�� �E2021.3.25�F�t�����X5�F�l�Êw�҃����b�N�E�����O���A�A�����ߍx�̃��[�k��ōs�������@�����Ɋւ���h�L�������^���[����������B �E���[�k��̂����ɁA�Ñ�̍l�Êw�I�ȕ��B���Ă��\��������B �E�ߋ��ɁA�����I�ɂ��킽���āA���[�k��̂��̕t�߂̓{�[�g�A�t�F���[�A���̂����ꂩ�ʼn��f�ł����B �E�t�F���[�͐��H�����f����P�[�u����K�v�Ƃ��A���̃P�[�u���Ƀ{�[�g�̃}�X�g��������]�������Ⴊ�������������B �E17���I�ɗ��݂̊Ԃ��M�����˂���ꂽ�B���̋��̓W�O�U�O�̃��C�A�E�g�ŁA���p��2�̋Ȃ��肪����A�K�[�h���[�������������B�댯�ȋ��̂��߁A������̃J�[�g��n�ԂȂǂ���ɗ������B �E�����̑D�A�n�ԁA�ݕ��A�؍ށA��̂Ȃǂ̎c�[�������ŕۑ����ꉫ�ϑw�ɖ�����Ă���\��������B ��https://www.midilibre.fr/�y�{�[�P�[���ƃ^���X�R���̊Ԃ̃��[�k�씭�@�z �� �E17���I�����A���[�k��̂��̏ꏊ�ɂ͍��̂悤�ȃR���e��(���F)�͂Ȃ������B �@�@�ȍ~�̎����E�^�͍��ō����钆�F�͍��ꂽ�B  �E�W�O�U�O�̋��́A�[���ӏ��͏M���A�ӏ��͖؋��A�@�̑g�ݍ��킹�ō���Ă���B

�E�W�O�U�O�̋��́A�[���ӏ��͏M���A�ӏ��͖؋��A�@�̑g�ݍ��킹�ō���Ă���B�E��ʂ̑D���{�[�P�[���쑤�ɌW������Ă���B --- ��Le barrage de Vallabregues���@���u���[�O�_���Ɛ��[ �E���[�k��̃{�[�P�[���`�^���X�R���̐�km�㗬�A�K���h���삪��������n�_�ɁA�_������蔭�d(1970�N�����B13��kWh/�N)�B �E�^���̑D�́A�^�͌`���Ő��ʂ��������Ă���B �E�{�[�P�[��/�^���X�R���Ԃ̃��[�k��̐��[�́Amax3.5m�`min1.5m ��https://fr.wikipedia.org/�ywiki/���@���u���[�O�_���z ��https://www.objectifgard.com/�yle-barrage-de-vallabregues�z ��https://www.vigicrues.gouv.fr/�y�z |

Copyright © 1996- Kitamura All Rights Reserved. |

|

|

�y���F�F���[�k��n�́E�֘A�̃n���j�o���R���胋�[�g�z |

�y�n���m�̕��������㗬��40km�̒��B��n��A�n�͎��ɑΊ݂̃P���g�l�����E�H���J�G�����P�����B�z |

�@���낵���\���ˑR����ė����A���l�S�������ꂽ�R�ɉ����������ɓ����܂��B������A���Ă���ƁA�ƁE�ƒ{�E���ȂǑS�Ă̂��̂����D����r�炳��Ă����̂ł��B

�@���낵���\���ˑR����ė����A���l�S�������ꂽ�R�ɉ����������ɓ����܂��B������A���Ă���ƁA�ƁE�ƒ{�E���ȂǑS�Ă̂��̂����D����r�炳��Ă����̂ł��B

�y�k�~�f�B�A�ƃ��[�}�̋R��(byNet)�z |

��EU-Alps ���̒����E�f���F �@����Ȃǂ���܂����� eualps@gmail.com�ւǂ����B |

|

|